どこもかしこも クリスマスモード満開ですなあ

スーパーやコンビニの店員さんも

なんか赤い帽子かぶってますね

そんな世間の楽しげな空気をよそに

2日前の休日

例によって「少年マガジン」を買いにコンビニへ

ところがもう年末年始の合併号になって来ていて

今週は発売されていませんでした・・・(泣)

毎年ワタシにとって年末を感じさせる出来事の一つです

そこでなんとなく雑誌のコーナーを見ていて

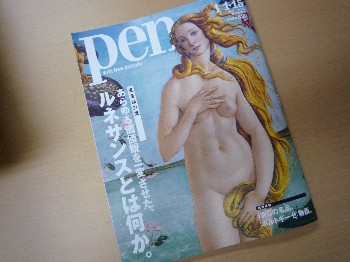

この雑誌が目に付きました

「Pen」

初めて見るものですが

表紙の

ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」

そして「ルネッサンスとは何か」

にひかれてパラパラめくっていて

思わず購入

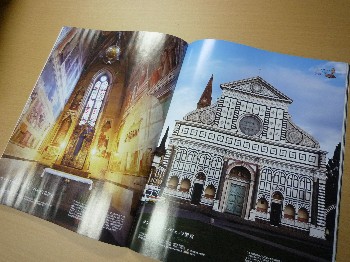

久しぶりにこの手の建築や絵やこの時代の人について

書かれたものものを見てなつかしいのと

やっぱ美しいよなあ

なんてあらためて感心

スペイン、イタリア、etc

美術館・博物館めぐりした日々の事を

懐かしく思い出します

この手の宗教画ってまとめてみると

おなかいっぱいになりすぎて 疲れるんですよね

でもやっぱり惹かれます・・・

あちらの方のクリスマスってどんななんでしょうねえ・・・

年の瀬とあって 何かとあわただしく

あちこち走りまわる日々です

前にも一度書きましたが

来年に予定している

「プランニングセミナー」(仮称)の資料を

時間を見つけてはチョコチョコと作っています

考えては書き 画像を選んでは貼り付け

それなりに楽しみながらやってますが

どうしてもパソコンを睨んでしまう癖があり

目が痛い・・・

年には勝てませんなあ

今年中に何とか形にしようと思ってましたが

ちょっと厳しそう

とりあえず がんばります・・!!

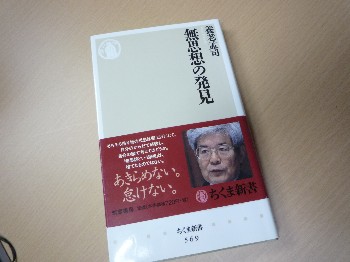

先週に引き続き

著者:養老 孟司

『無思想の発見』 です

もう70近いそうですが

元気ですね

この ぶっきらぼうでへそ曲がり(自分で言ってます)ななげやりっぽい言葉がいいです

最初は英語の「I(アイ)」と日本語の「私・自分」

一人称のとらえ方の違い

日本語の「自分」は場合によって色んな風に使われる

例えば

「ジブン にんじん嫌いやろ」

と関西弁で言う場合は相手の事を指しますよね

もともと

日本にはそれほど固定した

「ジブン」と言う概念がなかったところに

近代化していくときに

西欧の「近代的自我」

が無理やり入って来て大混乱の始まり

「実存的主体としての自分などない」

とあっさり言い放っています

「日本人は、たいてい無宗教、無思想、無哲学だと主張する。それが日本の宗教、日本の思想、日本の哲学である。 私はそう思う」

確かに西欧的自我も行き過ぎて

色んなところで災厄を引き起こしてるし

これを中途半端に「ある」と思い込んで

育ってきてしまった日本人はと言えば・・・

仏教思想に触れてみたり

現代社会をめった切りしてみたり

薄い本の割りに読み応えありますよ

言葉の切れ味のよさが心地いいです

ここに書き出したい文もいっぱいあるのですが

キリがないので 一つだけ(チョット長いですが)

『「変わらない私」とは「情報としての私」ということである。なぜなら「変わらないもの」とは情報のことだからである。・・・・

システムとしての人は、当面安定しているように見えるとしても、ひたすら変わり続ける。

システムである人を「変わらないもの」と思い込んだ瞬間から、情報化社会が始まった。なぜなら、人が「変わらない自分」=情報になった以上、情報より重要なものはないからである。・・・

多くの人は、それを他人のせいにしている。・・・

社会は人が構成しており、人が変わらなければ、社会そのものがかわるはずがない。

人々が「自分は変わらない、同じ自分だ」と信じた時から情報化社会は始まったのである。』

興味のある方は是非ご一読を

「無思想」の以外な利点にも気づかされるはず

他にも面白いこといっぱい書いてますよ!!

こんばんは

先日 クロス補修・張替工事の終了した

H様邸の

「松本市リフォーム助成金」 の申請に行ってきました

手落ちがあってはいけないと

工事前・工事途中・工事終了後と業者さんにも

協力してもらったりして 写真を撮りまくり

ちょっと苦労して 図面を作ったり

施主様には納税証明を取りに行ってもらったり

なんだかんだで、結構なボリュームの申請書類に

なりました

案内の書類に書かれていない事で書類

の訂正印が必要になり

施主様宅と市役所を往復することにはなりましたが

無事受付完了

これで工事金額の20%が助成されます

その帰りに車で聞いていた

FM長野 「サンシロウのグルーブフライデイ」

の中で紹介された一発爆笑ネタ

「ペンネーム 『ハナ毛のアン』・・・・」

・・・・・

うけませんか ?

笑いって大事ですよね

今日は昼間天気が良くてポカポカ

その分朝晩の寒さが身にしみますね

今日ご紹介するのは

先週に引き続き

「脳もの」です

ワタシとしては「脳もの」

と言えばこの人を思い浮かべます

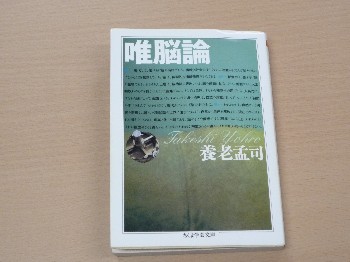

著者:養老 孟司

(「バカの壁」の著者と言った方が通りがいいかもしれませんね)

『唯脳論』 (筑摩書房)

昨今、何かと言えば

「脳の側から説明すると・・」

なんていう言い方をTVなどでも耳にしますが

いわゆる「脳ブーム」

(へんてこな心理学も含めて)

の多分火付け役になった本だと思います

(1998年発刊)

養老氏自体は脳の専門家ではなく

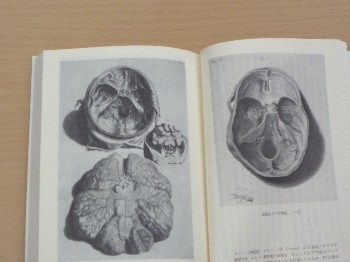

解剖学者

(なんの図かわかります?)

今の養老氏と比べると

この本の文章はかなり勢いのある感じです

「心(精神)とは脳の作用である」と言う結論

これをいっちゃあそこで全部終わりって感じですね

視覚と聴覚

知覚と運動

この脳の中で別々の部位にある働きを

理解するために脳が「連合」させることで

様々な思想・思考上の矛盾が生じる

哲学者などが色々な事を言うが

そこに抜け落ちているのは

「それを自分の脳が考えている」

と言う事

今の世界は脳の延長 脳化した世界

(映画「マトリックス」の1作目を見たときこんな意味でものすごく感心しましたが、誰に言っても共感は 得られませんでした)

脳・身体の側から見ると・・・

量子論の登場で

物理的「客観的真理」がないことも証明され

今の社会もマルクス主義の破綻も

「そんなの当たり前」

と一刀両断

確かに納得させられちゃいます

疑問として残るとすれば

「では、何故脳はそういう風な作りになったのか?

(なるべきだったのか、ならざるを得なかったのか・・)」

多分

「そう問うのも脳の 『くせ』

だから、その問には意味がない」

って答えが返ってくるんだろうなあ・・

一読の価値はある本だと思いますよ