京壁(ジュラク)の仕上げ材を練っているところです。

京壁の仕上げ工事です。

床の間の京壁の仕上げ工事です。

シルタッチ(珪藻漆喰)の仕上げ工事です。

和室の京壁下塗りの状況です。

左官屋さんの下塗り工事です。

下塗り完了です。

内装漆喰の下塗り完了です。

シルタッチという珪藻仕上げ材です。

臭いを吸収し、湿気を調節します。

階段の壁の貼り工事です。ここは紙のクロスを貼っています。

洗面のクロス貼りです。

階段の紙クロスの仕上がりです。

畳の寸法を畳屋さんが取っているところです。

下地のパテ処理の工事です。

パテ処理した状況です。

接着剤はF☆☆☆☆の材料を使用します。

糊付けの機械で接着剤をクロスに塗布しています。

クロス貼り工事です。

左官屋さんが下塗りをする前に床の間や框などのケヤキ部分に塗装屋さんが色づけをしています。

玄関の飾り棚です。

玄関の上がり框と下駄箱の塗装です。

樋の塗装です。

軒樋が仕上がりました。

シーラーで下地処理をしています。

シリコンテックスの仕上げ塗りです。

軒裏の天井の仕上げ塗りです。

カチオンシーラー 外壁の下塗り材です。

ケンエース 軒裏の天井に塗ります。

シリコンテックス シリコン系の弾性塗料で外壁の仕上げ材です。2回塗りで施工します。

キシラデコール 外部の木部の塗装に使う防腐効果のある材料です。

軒裏の天井の塗装です。

壁際は刷毛で塗ります。

仕上げはローラーにて施工します。

クラック等はコーキング処理をします。

破風板の塗装です。

キシラデコールという防腐塗料を塗っています。

外壁の洗浄を行なっています。

いわば25年間の垢落しですね。

既存の棟瓦を撤去します。

土は袋に入れて降ろします。

補強材を入れて下地を造ります。

棟を積み直します。

割れた瓦や欠けた瓦は交換します。

昭和58年に新築したN様の住まいは当社で数回の増改築等の工事を施工してまいりましたが、今回瓦の棟のずれや、外壁、樋等の劣化が顕著になってきたため本格的な外装リフォームの施工をすることになりました。

施工前の状況です。

完成した外観です。白いサッシにこだわりました。

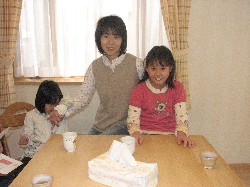

奥様と子供たち・・・使用説明の合間のショットです。

希望通りの家が出来ました。

2階への階段は安全な廻り階段・・・もちろん手摺付です。

子供部屋には目にやさしい木の壁板を使用しました。

こだわりの和洋折衷の寝室です。右奥は書斎として使用します。

奥様の1番のこだわりの木製キッチン

広いリビングは家族団らんの場・・・ホームシアターにもなります。

ちょっとこだわったグリーンの玄関ドア

玄関ホールです。

洗面所には物干ユニットを取付ましあt。

いつも清潔で暖かいユニットバスです。

10年保証の構造躯体検査です。

JIO(日本住宅検査保証機構)の検査員が徹底的に検査をします。

発砲ウレタン断熱工事

小屋裏は70ミリ、外壁面は50ミリの厚さで吹付けします。

ユニットバスの組立工事

大工さんの造作工事

外壁サイディング貼り工事です。

工場で加工された構造材を現場で組み立てる建て方工事です。・・・建前と言います。

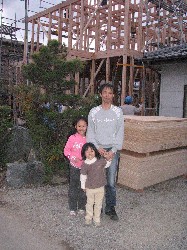

娘さんとご主人の記念写真

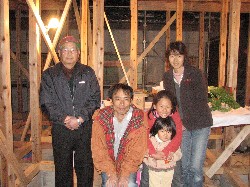

上棟式です。祝詞は私江原の役目です。

家族で記念写真

屋根工事です。

陶芸の作品郡です。あとでぐい飲みをもらいました。

手芸作品群です。

去年は買い物袋をいただきました。

11月2日・3日の2日間にわたって第8回石芝町会文化祭が開催されました。

私も町会の役員をしている関係で、2日は仕事のため出られませんでしたが、3日には片づけまでお手伝いすることが出来ました。

手作りの菊の展示です。

毎日の手入れが大変だそうです。

皆さん多彩な趣味をお持ちです。

盆栽もかっこいいですね。

松の木が5年ほど手入れがされていなかったため、当社の赤羽が現在選定をしています。

うっそうと茂った松葉を刈り込みしました。

2009/11/02 9:54

暖かくて木の香りのある住まいがほしい。・・・その1・・・・前の家はとても寒かったので、今度の家は暖かくで家族4人がなかよく暮らせて木の香りのある住まいにしたい。そんな家を塩尻市のNさんが建てました。

古い家を解体しました。

更地になった状況です。

地鎮祭です。

まず地盤調査から始めます。

基礎の配筋検査です。

図面通りに配筋されているか、JIO(日本住宅保証検査機構)という第3者機関の検査を受けます。

基礎のコンクリートを打ち込んでいます。

もちろん家全体が基礎の上のにのる「ベタ基礎」で施工されています。

客間の天井の間接照明の枠を造っています。

下駄箱は家具屋の製作です。