カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

今回の5泊6日での南紀白浜の旅。そして、その実質最終日となる5月30日。

この日は、二日目となる熊野古道中辺路の内、大門坂から那智大社を目指して歩きます。

個人的には、中辺路の起点となる滝尻王子から熊野本宮大社まで38㎞の中辺路を二日間共歩くつもりでいたのですが、奥さまは大門坂から歩いて那智大社にお詣りして、熊野三山の内二つを参拝しつつ那智の滝も是非見たいとのこと。

そこで調べてみると、南紀白浜から那智大社までは90㎞ちょっと。片側一車線の紀勢自動車道を走るのですが、途中すさみから串本町を過ぎた辺りまではまだ高速が繋がっておらず、海岸線沿いに串本町などを経由しながら国道42号線を走ります。所要時間はほぼ2時間。結構なロングドライブですが、せっかく来た念願の熊野古道ですので、奥さまの希望に沿って那智大社へ行ってみることにしました。

二時間の所要時間をふまえ、朝7時にホテルを出発です。南紀白浜空港横のスカイロードから紀勢自動車道に入り、一車線とはいえ交通量は少なく順調にすさみまで。ここで自動車道を降りて、今度は国道42号に入ります。

ここからは、殆どは紀伊半島南岸の海沿いを走る道。国道とは言っても狭い片側一車線のカーブが続く曲りくねった道ですが、“山の民信州人”は海が見えるだけで「わぁーっ!」とテンションが上がるので、然程苦にはなりませんでした。途中、串本では名勝「橋杭岩」を通るので、帰りに立ち寄ることにしました。串本を過ぎて暫くすると那智勝浦ICまで再度自動車道に入り、“鯨の町”太地は経由しません。

終点の那智勝浦ICで降りて、那智川に沿って県道を進むと右手に広い駐車場が在り、ここが優に100台近くは停められそうな無料の大門坂駐車場です。

8:50到着。ほぼ2時間掛かりました。

事前に調べていた奥さまに依れば、那智大社周辺にも那智山観光センター駐車場があるそうですが、台数も少なく有料なのでこちらに停めて歩き、この日のゴールの那智の滝からバスで戻るのがベターとのこと。駐車している台数は、平日のせいかそれ程多くありません。

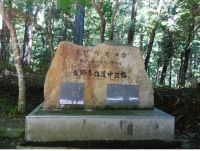

今回歩く、大門坂を通って熊野那智大社・那智の滝へ至るコースは、田辺から本宮大社を経て速玉大社を回り、熊野三山最後の那智大社へ至る中辺路の最後の部分。約2.5kmと距離的にも歩きやすく、那智勝浦からのバスのアクセスも良いこともあり、熊野古道の入門に最適なコースとして人気のコースなのだとか。しかも大門坂からの古道は、中辺路の中でも特に石畳が美しく残されているのだそうです。

観光バスもこの駐車場で団体を降ろし、ここから皆さん歩く様で、無料の竹の杖がたくさん用意されていました。

コース案内によると、距離は那智の滝往復まで2.7㎞で、歩行時間だけなら約1時間、散策時間を含めて2時間半~3時間とのこと。

我々も駐車場でトイレを済ませ、このコースのマップは事前に用意して来なかったことから観光センターで係員の方からマップをもらい、ちょうど9時に出発。200m程歩いて大門坂入口からこの日の熊野古道ウォーク開始です。

それにしても、この地の滝の様な自然崇拝から異郷の地から受け入れた仏まで含め、古来八百万の神を受け入れて来た、「神様仏様」と本来は受容性の高いこの国で、“虎の威”を借りての権威付けのためとはいえ、薩長の明治政府の取った天下の愚策、廃仏毀釈を想います。そして、それに松本藩主が踊らされ、国内でも有数と云われる“嵐”の吹き荒れた信州松本の地のことを・・・。

有難く撮っていただき、お礼に彼女等も撮影してあげましたが、二人の会話からタイから来られたらしく、彼女たちは逆に滝からこちらに上がって来られたようで、

「下に降りて行くと、Ground Levelから滝の写真が撮れますよ!」

と教えてくれました。「えーと、タイ語でアリガトウって何だったっけ?テレマカシはマレー語だし・・・」と直ぐには思い出せず、結局英語で返します(コップンカーだっけ・・・?)。

この石の階段が今までで一番キツかった気がしました。というのも一段一段の段差がかなりあるので、とにかく急なのです。右側通行で、幸い真ん中と両側にも真鍮の手摺があるので、特にご女性は転ばぬように掴まって歩いた方が良いでしょう。

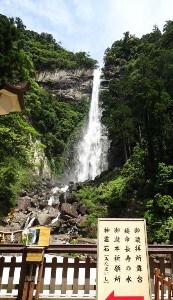

それにしても、この那智の滝への石段は133段あるのだそうですが、那智の滝も高さ133m。メートル法が日本に導入されたのは明治になってからですが、階段は明治期以前から存在していた筈。これは全くの偶然なのか、何か意味があるのか・・・?

当然ですが、帰りは133段の石段を今度は上り、滝前のバス停から大門坂駐車場へバスに乗って11時に戻りました。出発してからちょうど2時間。まだランチには早いので、途中か白浜まで戻ってから食べることにして、早速車で出発します。

串本町に入り、橋杭岩の道の駅に寄って少し観光してみました。

「橋杭岩」(国の名勝で天然記念物)。地下から上昇してきたマグマが堆積岩の中で冷え固まった、大小40もの流紋岩の岩がその名の通り橋の杭の様に並んだ850mにも及ぶ“岩脈”。手前の海食台に転がる岩は津波石(津波の際に運ばれたもの)で、江戸時代の巨大地震だった宝永地震によるものという調査結果が出されたとのこと。

串本といえば、「♪ここは串本 向かいは大島 仲をとりもつ 巡航船」と歌われる串本節が有名ですが、現在は串本と紀伊大島とは「くしもと大橋」で繋がっていて、巡航船は廃止されている由。その大橋と繋がっている串本の半島の先端が“台風銀座”の潮岬ですが、今回は橋杭岩だけでそこには寄らずに直帰しました。

帰路も2時間程で白浜まで戻り、この日の夕食は寿司懐石を予約してあることから、ホテルシーモアのカフェでパンとコーヒーで遅めの昼食です。

余談ですが、後になって知ったのは、奇しくも我々が南紀白浜に向けて旅立った5月26日。この日の日経日曜版の“The STYLE”は、全くの偶然ながら、“Incredible KUMANO KODO”とキャッチが付けられての、まさに「熊野古道」の特集であり、その記事で中心的に取り上げられていたのが我々も歩いた中辺路だったのです。そして、その特集記事の表紙の写真は、この日歩いた大門坂の杉並木の石畳でした。

余談ですが、後になって知ったのは、奇しくも我々が南紀白浜に向けて旅立った5月26日。この日の日経日曜版の“The STYLE”は、全くの偶然ながら、“Incredible KUMANO KODO”とキャッチが付けられての、まさに「熊野古道」の特集であり、その記事で中心的に取り上げられていたのが我々も歩いた中辺路だったのです。そして、その特集記事の表紙の写真は、この日歩いた大門坂の杉並木の石畳でした。松本に帰って来てから旅行中の溜まった新聞を見ながら、何かまるで神様に導かれた様なその偶然に驚いたのでした。

前回計画しながら断念した熊野古道。

今回、見知らぬ方から背中を押される形で、車で行った南紀白浜。念願の熊野古道の中辺路の中から、ホンの一部ですが、発心門からの熊野本宮と大門坂からの那智大社を歩き、熊野三山の内、本宮大社と那智大社の二社にお詣りすることが出来ました。

今回一部とはいえ熊野古道を歩きながら感じたのは、欧米を中心とした外国人の多さでした。しかも一日目の発心門からの道は、むしろ日本人より遥かに多いくらいでした。

その背景には、日経新聞記事の記載に依れば、本宮町の学校でALTだったカナダ人男性の力が大きいと云います。その赴任中に熊野古道を踏破し、地域の文化歴史をちゃんと理解した上で、この地の魅力を英語で発信し続けたのだそうです。そうした地道な努力が今に繋がっているのだそうです。

“道”として二番目の世界遺産登録となった熊野古道。一番目はスペインの「サンティアゴ巡礼道」だとか。

熊野古道はそこと交流協定を結んで共通の巡礼手帳を作り、スタンプを押しながら両方を踏破すると、「達成者」としての証明書がもらえ、この3月末時点で6千人が登録されているのだとか。

もしかすると、本宮へ下る「ちょこっと展望台」で道を教えてくれたスペイン人のカップルも、その両方を踏破すべく熊野古道を歩いていたのかもしれない・・・。戻ってから、日経の熊野古道の記事を読みながら、そんな感慨にふけっていました。

熊野出身の作家、中上健次は生前、『近代から取り残され一番遅れた熊野は、本当は一等強いメッセージを世界に向かって発信できる場所だ。』と語っていたそうです。

何かを求め、否、邪心を払いただ無心で大社を目指し古の道を歩いている多くの人々を見ると、もしかすると氏は生前既に今の熊野古道の在り様を看破していたのかもしれません。

古代の“巡礼の道”は、今や人種の違いや洋の東西を問わず、現代人にとっての“浄化の道”なのか・・・。

南紀白浜は確かに遠かったけれど、車で来られることが分かりました。そして、そんな思いを感じながら半ば諦めていた熊野古道を歩いて、熊野三山の内の二社に参拝することも出来ましたし、想像していた以上に感動した熊野古道でした。今回歩いたのはそのホンの一部。でも、そのホンの一部でも十二分にその素晴らしさに触れることが出来たのです。そして、まだ新宮の速玉大社も残っていますし、中辺路では牛馬童子にも是非会いたい・・・。

またいつか、必ず残りの熊野古道を歩きに訪れたいと思います。

二日間で僅か10㎞。“歩いた”とも言えない様な初めての熊野古道でしたが、何となくその魅力の理由を知ることが出来た、そんな幸せな熊野古道の旅でした。

南紀白浜から熊野本宮大社まで車で走り、朝8:50に到着。

この日歩く熊野古道中辺路の発心門王子へのバスの出発時間9:20まで30分近く時間がありましたので、先に本宮大社にお参りを済ませておくことにしました。

説明に従い、その四つの社殿に順番に娘たちの分も含めて祈願し参拝を済ませ、また石段を下って発心門王子へ行くために本宮前のバス停に向かいました。

因みに拝殿横に八咫烏の像がありましたが、熊野三山においてこの八咫烏は神使とされており、八咫烏は熊野大神に仕える存在として信仰されていて、熊野のシンボルとされているのだそうです。

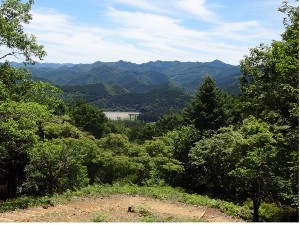

私たちは朝の内に御本殿の四社には既にお参りしてありましたが、本殿右隣の満山社にはまだお参りして無かったのでここで参拝し、158段の石段を下って、本殿から旧社地の大斎原まで国道を渡り徒歩10分程の距離を歩き、日本一という大鳥居をくぐって、嘗ての熊野本宮大社があった大斎原へ向かうことにしました。

その大斎原への参道には、中辺路の展望台から見えた高さ34mの日本一大きいという八咫烏を付けた大鳥居が聳えていて(因みに平安神宮の大鳥居は24mで、第3位だそうです)、またこの大斎原こそが、中辺路を歩いて来た参拝者が初めて本宮の姿を目で見て確認し、感動して平伏し拝んだというあの伏拝王子から見える中洲でもあります。

帰りに熊野川の河原に行くと、広いこの河原を三途の川に見立てて浄土への思いを込めたのか、沢山の石積みがありました。

そこから来る時に立ち寄れなかった産田社にも立ち寄ってお詣り。これで熊野本宮管内の全ての社に参拝をすることが出来ました。

本宮の前に何軒か食堂があり、スープカレーのカフェにも惹かれたのですが、ここはやっぱり和食でしょ!と、手打ちうどんのお店に行くと順番待ちの行列で諦め(ただ、看板には蕎麦は4割と謳ってありましたが、むしろ貴重だった小麦を多くすることが当時のもてなしだった戸隠蕎麦の7割はともかく、6割になると蕎麦というよりむしろうどん“ぽく”なるので、もし4割の蕎麦なら手打ちうどんを選ぶべきでしょう)、他の喫茶店へ。

そこはカレーやナポリタンといった定番の洋食に加え、生姜焼きやから揚げなどの定食類もありましたが、「うどんとめはり寿司のセット」(確か1050円だったか)というメニューがあったので、せっかくここまで来たので二人共郷土料理の「めはり寿司」の入ったこのセットにしました。

また「めはり寿司」という名称は、「目張り寿司」とも書かれ、これには大きく口を開けて食べることに伴って、自然と目も見開く表情に由来するという説や、大きな握り飯を崩れないように高菜で「目張り」し、完全に包み込むことに由来するという説、更には熊野水軍の見張り番が食べていたから「見張り寿司」が「めはり寿司」となった・・・という説も存在しているのだとか。

和歌山県を代表する郷土食として人気で、新宮や那智勝浦など県内のJR駅での駅弁や南紀白浜空港の空弁としても売られているそうです。

またうどんに関しては、奥さまはこれで十分とのことでしたが、つゆがスープとしては出汁が効いてとても美味しいのですが、うどんと一緒に食べると私メには些か薄味過ぎました。京都のうどんだってもう少し塩味があるけどなぁ・・・と独りぶつぶつ。

一方、めはり寿司は、ご飯は酢飯ではないと思いますが、野沢菜漬け同様に、包んだ高菜は塩漬けも発行が進むと酸っぱくなる様で、少し酸味が感じられ、素朴で美味しかったです。

前日の大雨が上がって快晴となった5月29日、南紀白浜4日目。今回の旅行の目的でもある、念願の熊野古道を歩くことにしました。

“熊野古道”というのは「熊野三山」と呼ばれる「熊野本宮大社」、「熊野速玉大社」、「熊野那智大社」の3つの大社へと繋がる参詣道のことを指し、2004年に“世界遺産”に登録されています。

そして、熊野古道には「中辺路」、「伊勢路」、「小辺路」、「紀伊路」、「大辺路」という5つの古道が存在し、その幾つもあるこの熊野詣の参詣道の中で最も多く使われた道が、田辺から紀伊山地に入り熊野本宮大社・熊野速玉(はやたま)大社を通って熊野那智大社に至るルートの「中辺路」(なかへち)です。

紀伊水道に面する田辺から始まり、先ず熊野本宮大社へと向かうこのルート。京の都を出て、淀川を船で下って難波の天満橋辺りで上陸し、今度は海沿いに陸路で紀伊田辺に入り、そこから山中を分け入って行くこの中辺路は、熊野詣が盛んになった平安時代には、後鳥羽天皇や上皇に同行した藤原定家、そして和泉式部も歩んだルートと云われています。

他の古道の伊勢路(いせじ)は、伊勢神宮から熊野三山それぞれの大社へと向かうルート。そして、小辺路(こへち)は、高野山と熊野本宮大社をつなぐ、およそ70kmの参詣道。また紀伊路(きいじ)は、京都の城南宮を起点に大阪府堺市や紀伊田辺を経由して熊野三山へと繋がるルート。そして大辺路(おおへち)は、田辺を海沿いに南下する那智勝浦町経由のルートです。

その中で、世界遺産となった今でも熊野古道の中で一番人気があるのが、平安時代から最も多く使われた“巡礼の道”であり、田辺から熊野本宮大社を経由して行く、今回歩く「中辺路」なのです。

その起点となる田辺市の西側の滝尻王子から熊野本宮大社までがメインの38㎞で、通しで歩く場合は途中の民宿に泊まりながら二泊三日で踏破するのが一般的行程とか。我々の様なワンコ連れは泊まれないので、南紀白浜からの日帰りで、ルートを選びながら二日間中辺路の熊野古道を歩くことにしました。

その場合の候補となるコースは3つ。

一つが、中辺路の起点となる滝尻王子から高原熊野神社までの約4㎞、2時間半程のコース。熊野三山の聖域の始まりである滝尻王子から見晴らしの良い高原まで急坂を上って行くルートとのこと。正に中辺路のスタートです。

二つ目は、熊野古道のシンボル的存在「牛馬童子」の像を途中で見る、牛馬童子口から近露(ちかつゆ)王子に向かうコースで、1.5㎞、1時間の初心者向けコースの由。因みに、その牛と馬にまたがる僧服の石像は、花山法皇の熊野詣の旅姿であるとも云われ、高さ50cmと小さくてかわいい人気の石像なのだそうです(熊野の険しき道は牛に乗り、平坦な道は馬で行けという教えとか。但し作られたのは明治期の由)。

そして3つ目が、発心門王子から熊野本宮大社に至る、中辺路のクライマックスとも云える7km、3時間のコース。因みに、発心門王子は、五体王子の1つで、ここから先が熊野本宮大社の神域とされています。

それぞれのコースへは先ず白浜からJR紀伊田辺駅に行って、そこから路線バスで向かうのですが、本数はせいぜい1時間に一本あるかどうか。また、例えば3つ目のコースの発心門口までは紀伊田辺駅からはバスを途中乗り継いで2時間半位掛かりそうです。でも熊野古道を歩くなら、何としても本宮大社までは行きたい・・・。また家内は、今回出来れば那智大社と那智の滝にも是非行ってみたいとのこと。そうすると、二日間の内、それぞれの大社を一日ずつ回る前提で各一日を割り充てるしかありません。

そこで、色々調べて検討した結果、バスではなく車で移動することにして、一日目に発心門王子から熊野本宮大社まで。二日目にこれまた熊野古道の中では有名な大門坂から那智大社を経て那智の滝までのコースを歩くことにして、車はそれぞれ本宮大社と大門坂の無料駐車場に停め、スタート地点と各大社との間を路線バスで移動することにしました。

因みに、熊野古道の名を世界に広めることに貢献したという「田辺市熊野ツーリズムビューロー」のH/Pから、各ルートの詳細なウォークマップをダウンロードすることが出来て本当に便利です。我々も事前にプリントアウトして、道中携帯し常に参照しました。

国道311号線を走り、途中から富田川に沿って次第に山道になりますが、ホテルのフロントで前日、「途中かなりの山道ですが・・・」と言われましたが、“信州人”故山道には慣れています。カーブの続く山道に入ると、交通量も多くはありません。途中、中辺路の文字が現れると熊野古道に来たことを実感します。峠を越えて川の流れが変わり、やがて本宮町に入って今度は熊野川に沿って走ると間も無く熊野本宮大社が見え、1時間10分程で9時前に到着しました。まだ早かったので、10台程しかない鳥居脇の無料駐車場に停めることが出来ましたが、もし一杯の場合は少し離れた熊野川の河川敷の広い駐車スペースに停められるのだそうです。

発心門王子行のバス(交通系ICカードは使えません)までに30分程あったので、時間の有効活用で先に本宮大社にお参りをしてから、「世界遺産熊野本宮館」前のバス停から発心門王子までは、古道を歩けば2時間以上の道のりも、バスでは僅か20分程でした。驚いたことに、乗車した10数人は我々以外の全員が外国人!。しかも欧米人が殆どなのです。以前の中山道馬籠宿から妻籠宿への“Samurai Road”もそうでしたが、こうした日本の古の道に惹かれるのは、今や外国の人たちの方が多いのでしょうか。

そして、我々も含めその乗車していた全員が終点となる発心門王子最寄りのバス停で降りて発心門王子に立ち寄った上で、全員が熊野古道を歩きます。また別の10人程の中国人の団体は貸し切りバスで来ていて、荷物はバスに積んで身軽になって、同様に全員で発心門から歩く様でした。

そうした海外からの皆さんに共通しているのは、ちゃんとトレッキング用の靴やリュック、そして殆どの人が両手にトレッキングポールを持つなど、本格的に歩く格好をしていること。このルートは日頃の登山に比べると標高差が余り無いので我々はポールは持ってきませんでしたが、同様に我々もいつもの登山用のスタイルです。

バス停に戻り「熊野古道」の書かれた案内板に沿って歩いて行きます。因みに、このバス停横に公共のトイレが在り、道程にはトイレが少ないので注意が必要です。

「ほら、やっぱりそうだっただろう!」

「もし熊に会ったら、こうすればイイ!」

と私たちに説明してくれるご主人に、奥さまが、

「また、いい加減なこと言って・・・」

「いや、これはバッファローに対峙する時の対応だけど、多分同じ筈・・・」

それをきっかけに話をすると、お二人はオーストラリアからだとか。どうして(日本でもこんな辺鄙な)熊野古道を選んだのか聞くと、

「いや、だって有名だろ!?“ World Heritage ”なんだから!」

と、当たり前のことを聞くな!と言わんばかりの答え。

伏拝王子には休憩所があり、そこで温泉水で淹れたというコーヒー(200円!)と自家製のドーナツを注文して休憩。すると、そこに先程のオーストラリアからのご夫婦も来られ、熊野古道と染め抜かれた藍染めの手拭を手に取って「これは何?」との質問に、ちょうど登山用の手拭を首に巻いていた家内が使い方を説明すると、「じゃあ記念に買うよ!」とお土産に購入するというので、コーヒー代と合わせての値段を説明。地元のオバサンお二人で休憩所を運営されていて、お客さんは殆ど外国人なのに全く英語を話されないのですが、実に逞しい限りでした。

我々は伏拝(ふしおがみ)王子にお参りして先に歩を進めます。

休憩所から少し階段を上った高台に在る伏拝王子は、嘗ては古道を何日も掛けて歩いて来て、ここで初めて本宮大社の旧社の場所が望めた場所で、その感激に平伏し拝んだことから名付けられたのだそうです。伏拝王子への階段脇には、道中二ヶ所目の清楚なササユリが咲いていて、現代の巡礼の旅人を癒してくれるかの様でした。

那智大社からの小辺路との合流点には、その名の通り三軒の茶店があったという三軒茶屋跡と、昔は熊野詣の参拝者から通行税を徴収したという九鬼ヶ口関所跡が在り、今は休憩所とトイレが置かれていました。そこからまた少し登り道になり、ここにも昨日の雨の影響でかなりぬかるんで至る所に水溜まりが出来ていて、スニーカーではなく、ちゃんと防水のトレッキングシューズで来て正解でした。

途中石段の古道などを歩いて行くと「ちょっと寄り道展望台」の表示があり、せっかくなので少し回り道をして寄ってみることにしました。

ここからは本宮大社ももう直ぐです。石畳の道が終わると、集落の中を通り、石の階段を下って祓殿王子を過ぎると、もう大社はすぐそこです。

松本から520㎞超、初めての南紀白浜。

今回5泊6日での行き帰りの移動日を運転だけに費やしたので、観光等に使えた中4日の内、最初の二日間は予報通りの雨。特に28日は南紀白浜も100㎜の大雨で、終日ホテルから一歩も外には出られませんでしたが、その前日は午後には雨が止んだので、南紀白浜の景勝地、三段壁をワンコも一緒に観光に行くことにしました。

ホテルで観光案内等のパンフレットをチェックすると、南紀白浜の観光スポットとしては、海岸線の熊野南紀ジオパークにも指定されている「三段壁」、「千畳敷」、「円月島」、そしてパンダで有名な「アドベンチャーワールド」があります。

日本列島最大の半島である紀伊半島は、ユーラシア、太平洋、そしてフィリピンの3つのプレートの沈み込みによって形成された付加体(海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に、その境界となる海溝の陸側に付加されて形成される地質構造)と、その付加体の上に溜まった前弧海盆堆積体(付加体が盛り上がってできたお盆のような海底の凹みに陸から流れてきた砂や泥が堆積したもの)、そして約1500年前の火山活動によって形成された火成岩体が隆起と浸食によって削られ、特に紀伊半島南部では独特な自然景観等を作っていて、「熊野南紀ジオパーク」として認定登録されているのですが、この1500万年前の火山の大噴火(因みに阿蘇山のカルデラを最終的に形成した大噴火は9万年前です)は、日本列島の歴史の中でも最大級と云われ、その古代の名残が、串本の「橋杭岩」や「那智の滝」など現在の南紀地方に残されているのです。

そして、先述の南紀白浜の景勝地「三段壁」、「千畳敷」、「円月島」もそのジオパークを構成するジオサイトとして認定されており、ホテルから一番近かった「三段壁」に行ってみることにしました。

その南紀白浜を代表する景勝地である50m程の高さの海岸の岩壁の「三段壁」は、解説に由ると『前弧海盆に堆積した田辺層群上部層の厚い砂岩層がつくる高さ50メートル程の海食崖(波の浸食に拠って作られた崖)です。その下部には海食洞が形成されています。枯木灘弧状岩脈の北部延長に位置し、周辺に鉱山跡がいくつか存在します。洞窟内の砂岩層から鉱床成分がしみ出し、茶褐色に変色している部分があります。また、熊野水軍の伝説が残っています。』とのこと。

三段壁は知らなくとも、源平合戦の屋島・壇ノ浦の戦いは有名ですが、その源氏側が勝利するきっかけとなったのが、熊野水軍。それまでは平家側に付いていた熊野別当湛増は、実の子である武蔵坊弁慶から源氏方への加勢を要請され、神の意向を占い、その結果に従って源氏に与(くみ)することに決め、この熊野の地から軍船200艘を率いて屋島に向けて船出して、源氏の大勝利に貢献したと言い伝えられているのだそうです。

上に戻り、崖の上の遊歩道を歩いて行くと、海に突き出た崖先の上にチョコンと載った岩を見ることが出来ますが、これが「サドンロック」とか。

もう7年近く前ですが、一度計画して直前になって断念した、世界遺産熊野古道の中辺路を歩く旅。

その時は去年16才で亡くなったナナを妹に預けて、羽田から飛行機で南紀白浜空港へ飛ぶ予定でしたが(当時次女が勤めていた外資系航空会社のアライアンスの関係で、同じアライアンス・グループの日系航空会社の国内線もファミリーチケットで乗れたので)、記憶が定かではありませんが、確かその頃ナナの具合が一時良くない時期があって、不在中に妹に迷惑を掛けてはいけないので旅行を諦めたのだと思います。

そして、その後保護犬のコユキを二匹目のワンコとして迎え入れて、結果ナナは奇跡的に元気になってくれたのですが、一方のコユキは臆病で他人にはなつかないし、以前の檻に入れられて虐待されていただろうブリーダーを思い出させるのも可哀想で、そのためケージに入るペットホテルには預けられないので、コユキが来てからは念願だった熊野古道へ行くことは、車では遠すぎるからと諦めていました。

勿論、飛行機ではなく電車で大阪から紀勢本線の特急で行くことも可能ですが、電車移動だと途中ワンコが休憩できるポイントも無いので、行くとしたらSAなどの屋外でナナとコユキが休める車で行くしかありません。しかし車だと、松本から南紀白浜へは520㎞以上のロングドライブなのですが、今回はコユキも一緒に電車ではなく、その車で行くことにしました。

と言うのも、昨年軽井沢のドッグヴィラのあるホテルに滞在した時に、居合わせた我々よりも年配の山梨県在住のご夫婦から、車で南紀白浜迄行ってとても良かったことをお聞きして、「車で大丈夫ですよ!」と勧められ(おだてられ?)、(少なくともご夫婦よりは若輩の)我々も車で行くことにした次第です。

昔、ハワイに遊びに行く家族たちを送って、松本から成田往復600㎞を運転した時は最後疲れて本当に大変だったのですが、2年前だったか、松本へ帰省する長女と一緒に車で帰るため、旅行先の京都から彼女の麻布台のマンションまで500㎞弱運転したのですが、ACCを使ったら全然大丈夫だったのです。

今はACCさえあれば、高速道路ならアクセルもブレーキも一切不要。ただハンドルを握っていれば良いので、500㎞を超える様な長距離運転でも脚は然程疲れません。

今回の南紀白浜行はロングドライブになるので5泊としたのですが、疲労をふまえ、初日と最終日は移動のみに充てるだけにして他に予定は入れませんので、道中必要なら何度でも休みながらノンビリ行けば良いし、焦る必要もありません。従って、5泊6日の中で観光に使えるのは中4日間だけになります。

唯一の問題は5月末の天気が雨予報で、しかも台風も発生した由。地元での登山なら天気の良い日を選べば良いのですが、数少ないドッグヴィラの予約を直前になって取り直すのは不可能なので、元々計画した日程で行くしかありません。

行き帰りの日を除くと、中4日中二日間は雨予報。そこで、残り二日間を熊野古道に充てることにします。

2004年に世界遺産に登録された熊野古道。

熊野古道の中辺路(なかへち)は、田辺市の起点からメインの熊野本宮神社までを通しで歩くと40㎞近くあるので、本来は途中民宿などに二泊くらいしながら踏破するコースなのですが、ワンコ連れだと(泊めてもらえず)無理なので、日帰りで滞在先のドッグヴィラの在る南紀白浜町まで戻らないといけません。そのため全行程歩くのは到底無理で、行程の最初と最後をそれぞれ(帰路はバスも使って)日帰りで二日間歩くつもりです。

表示された経路は、中央道から東名を経由して名神、そして京都の手前から京滋バイパスに入り、第二京阪、阪和、紀勢道路へと、宇治から枚方・門真、堺を経て和歌山へ至るルートで、ゴールの南紀白浜まで520㎞ちょっとの表示です。

この日は日曜日だったので、そこそこ混んでいましたが、ルート上には特に渋滞箇所は無く、途中、いつもの名神一宮SAのドッグランで休憩し、初めての大阪府内の運転でしたが無事和歌山県に入ったので、阪和道の紀ノ川SA(和歌山市)で二度目の休憩を取りました。広々として気持ちの良いSAでした。個人的には「紀の川」と聞くと、何となく有吉佐和子が連想されます。因みに紀の川は奈良県内では吉野川と呼ばれていて、和歌山県に入ってから名称が変わります。

信州や青森の消毒や草刈りで機械が入る平地やなだらかな丘陵地のリンゴ園と違い、所に拠ってはかなりの急斜面に石垣まで組んで段々畑の様にして植えられているミカン畑。限られた平地は田んぼに使うためか、或いはその方がむしろ日当たりが良いのか・・・。ただ(嘗ては)同じ果樹農家のハシクレとして、その一方での剪定や消毒、収穫時などの農作業の過酷さを想います。

でも夕刻、ホテルの近くから見た紀伊水道に沈む夕日はキレイで、本当に海に来たことを実感しました。