カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

会社時代の後輩から誘われて、実に8年ぶりに上諏訪の「雫石」へ呑みに行って来ました。会社員時代に一番世話になった諏訪在住のボスも誘い、既に皆リタイア組の後輩2名と計4人で久々の諏訪での飲み会です。

「雫石」は、諏訪に勤務していた頃、毎晩とは言いませんが、頻繁に飲みに行っていた馴染みの店でした。ほんわかした松本出身のご主人と、釜石出身の東北美人の女将さんが営む和風料理の店。釜石在住の妹さんが送ってくれるという新鮮な魚などの料理も勿論美味しいのですが、居心地が良くて雰囲気がとても素敵な店でした。

そんな「雫石」は、“大人飲み”にも相応しい店です。

太田和彦流で言わせてもらえれば、「いい酒、いい人、いい肴」が全て揃っているような・・・。もし松本にあったら、例え年金生活者のチョイ飲みででも、週イチで通うんですが・・・。

チェックしてみたら、9年前に伺った時(第973話)に、太田和彦氏の著書「自選ニッポン居酒屋放浪記」(新潮文庫)をプレゼントしていた様です。全く忘れていたのですが、

チェックしてみたら、9年前に伺った時(第973話)に、太田和彦氏の著書「自選ニッポン居酒屋放浪記」(新潮文庫)をプレゼントしていた様です。全く忘れていたのですが、

その時のブログにはこう書いていました。

『飲兵衛からの勝手な視点で、これからもずっと「いい酒、いい人、いい肴」を続けて欲しかったので、この日電車に乗る前に松本の丸善で買った太田和彦著「自選ニッポン居酒屋放浪記」(新潮文庫)を女将さんにプレゼント。前回「細かい文字が読み辛くなった」と言われていたので、三部作はちょっと負担かなと・・・。

因みに「自選」は松本編(三部作の第一巻「立志編」に掲載されている「松本の塩イカに望郷つのり」)からスタートし、東日本と重なる阪神大震災後に訪ねた神戸編「神戸、鯛のきずしに星がふる」(きっと女将さんの故郷釜石への震災後の想いにも繋がると思います)まで16編が収録されています。』

また、東日本大震災後に伺った時、釜石出身の女将さんが話してくれたのが、

『(前略)震災後、釜石の妹さんが「震災で、ずっと(生の)お魚を食べてないんだよぉ!」と嘆くのを聞いて、震災までは釜石のご実家から鮮魚を直送してもらっていた「雫石」の女将さんは、早速この諏訪では鮮度が良いと評判の鮮魚売り場でたくさん購入し、保冷便で釜石に送ったのだそうです。

そうしたら、届いた魚を見た妹さんたちは皆でビックリして、

「久し振りに、みんなで大笑いしたんだよぉ!」

と電話をされてきたのだそうです。

何でも、送られてきた魚の、特に生のイカの鮮度の悪さに驚いたのだとか。

「信州じゃあ、こんなイカを生で食べてるんだねー。姉ちゃんもすっかり“山のヒト”になっちゃたんだねーって、みんなで大笑いしたんだよぉ!」

(中略)

「でもそのお陰で、(震災の後は笑うことも無かったのが)久し振りにみんなで笑えたって喜ばれちゃった・・・。」

(中略)

結局、せっかく女将さんが信州から送った“鮮魚”は、どれも生では食べてもらえずに、煮たり焼いたりされたのだそうです。』(第532話)

この日、女将さんとご主人が仰るには、

この日、女将さんとご主人が仰るには、

『定年前に飲みに来てくれた時に、「もしかするとこれが最後になるかもしれないから、念のために挨拶しとくからね」って言って、本当にその後来てくれなくて、今日までなっちゃったけど、みんなの定年のお祝いをするために取って置いたんだよ!』

そう言って出してくれたのは、塩尻の醸造所に頼んで、「雫石」のラベルを貼って特別に作って貰ったという塩尻産カベルネ・ソーヴィニヨンの限定赤ワインンの最後の一本・・・でした。

有難く頂戴し、遅れ馳せながらとはいえ、皆で定年のお祝いの乾杯をさせていただきました。

この日の料理は、いつもの釜石から送られて来る新鮮な刺身は勿論ですが、旬の山菜の天ぷらと、これまた「しどけ」と現地で呼ばれる東北地方では定番という少し苦みがあって美味しい山菜のおひたしなどなど・・・。

ボスの慰労も兼ねて、このメンバーで今後も定期的に「雫石」で集まることにして、次回は秋頃の再会を期して店を後にしました。

「ご馳走さまでした!また来ます。」

シーズン初となった、前回の4月11日箱根の金時山登山。昨夏から家内が二人目の孫が生まれた次女の所に毎月2週間近く家事手伝いに行っているため、以前に比べると二人共殆どウォーキングをしていなかったのですが、シーズン最初の金時山で、「思いの外ちゃんと歩けた!」と気を良くした家内が、次女の所に5月中旬から手伝いに行く前に「またどこかに登りたい!」との仰せ。

そこで、毎年の三城牧場から百曲がりコースでの美ヶ原登山はもう少し後(花の咲く頃)に取っておくことにして、その前に二度目となる塩尻の霧訪山(1305m)に登ることにしました。この霧訪山は長野県山岳総合センターが以前実施した“信州の里山選挙”で1位になったこともあるという、人気の山です。以前、会社の同僚から登るのを薦められた山でもありました。

天気予報を見ながら晴れ予報の日を選んだ結果、GW明けは暫く曇りや雨マークの日があって余り良くないことから、GW中の5月4日に登ることにしました。人気の山故に多少混むかもしれませんが、頂上からの景色を優先に考えると止むを得ません。

2年前に初めて霧訪山へ登った時は、辰野町との境にある小野神社裏の一番短い北小野から登る「かっとりコース」だったのですが、これがいきなり257段の階段があるなど思った以上に急登の連続で、家内は美ヶ原の百曲がりよりもきつかったとのこと。その時に頂上に居合わせた方々から、「距離は長くなるけど、その分こっちの方が楽ですよ!」と教えて頂いた別ルートが、今回登ることにした、塩尻の下西条の「山ノ神自然園」を経由して登る「下西条本コース(山ノ神自然園コース)」です。

最も距離の短い北小野からの「かっとりコース」が1時間10分(山頂までの距離1.6㎞)だったのに対し、下西条からは1時間45分(距離2.6㎞)が標準タイムで、標高差はかっとりコースの430mに対し今回は515mとのこと。標高差はこちらの方がありますが、距離が長くなる分、かっとりコースよりも急登部分が少ないのだそうです。霧訪山は1305mという“山国信州”の中では低い里山ですが、標高差500mで結構な急登部分もあるので、手軽に登山気分が味わえますし、山頂からの360°の眺望が人気の山。

すると駐車場には自然園を管理されている地元の方も係でおられ、「霧訪山に登るだかい?」と、マップも載った立派なガイドブックをいただきました。事前に塩尻市の観光協会のH/Pからプリントアウトして持って行ったモノと全く一緒。イラストでの登山ルートが描かれたオリジナルのガイドを有難く頂戴し、コースやこの時期に見られる花についても教えていただき、お礼に心ばかりですが登山道整備の協力金をお納めさせていただきました。

入口には二つ無料のトイレもあり、登山準備をして8:20に出発。矢沢川の沢沿いに林道を歩いて、「たまらずの池」近くに在るという登山口を目指します。途中、自然園の名前「山の神」の由来か、「雄床山神社」と書かれた石の鳥居があり、数十段の石段の上に小さな祠が在って、その背後には“神が宿る”磐座(いわくら)の大きな岩が立っていました。確かに岩を神に見立てる様な、神聖な雰囲気が感じられます。

入口には二つ無料のトイレもあり、登山準備をして8:20に出発。矢沢川の沢沿いに林道を歩いて、「たまらずの池」近くに在るという登山口を目指します。途中、自然園の名前「山の神」の由来か、「雄床山神社」と書かれた石の鳥居があり、数十段の石段の上に小さな祠が在って、その背後には“神が宿る”磐座(いわくら)の大きな岩が立っていました。確かに岩を神に見立てる様な、神聖な雰囲気が感じられます。 すると、神社のすぐ近くに何とカモシカが身動きせずにじっとこっちを見ているではありませんか!それ程大きくないので、まだ子供のカモシカなのかもしれません。

カモシカを見るのはこれが三度目です。一度はシンガポールから帰国して、山を知らない子供たちに山の景色を見せてあげようと、上高地のコテージに一泊して小梨平まで歩いた時に、梓川沿いの遊歩道横の崖の上からじっと我々を見下ろしていました。そして二度目は三才山峠。定年前の上田の子会社への通勤時、トンネル手前の旧道脇に佇んでいました。そして今回・・・。

そんなサプライズもあって、普通なら15分くらいだと思いますが、ここまで20分掛かって「たまらずの池」の先の登山口に到着。8:40に登山開始です。

「え~っ!?もう12回以上曲がったんだけど・・・」

「今日は数えてない。美ヶ原の百曲がりは確か四十八だったけど・・・」

登山道の途中、道端のタチツボスミレや咲き始めたピンク色のミツバツツジ、そして初めて見た小さな尖った花弁が印象的なチゴユリ(多分)、まだつぼみの赤いヤマツツジなどが目を楽しませてくれました。

登山口からは1時間35分、自然園からは1時間55分。カモシカを見ていたり、途中登山道脇の花の写真を撮りながらだったこともありますが、ゆっくり歩いて来たので、標準の1時間45分のコースタイムよりも10分余計に掛かりました。

そこから林道を歩いて自然園へ戻ります。すると、途中の雄床山神社の大岩「磐座」の上に、またカモシカがいるではありませんか。岩の上に凛々しく立つカモシカは神々しい程で、本当に“山の神”の化身なのかもしれません。感動モノでした。

個人的には、歩きながら登山道脇に咲く色々な花を見ながら登れる、今回の下西条の山ノ神自然園から登るコースの方が楽しく感じました。一方、登山としての足慣らしには、小野からの「かっとりコース」の方が急登の連続で良いかもしれません。家内はもう「かっとりコース」はイイそうですが・・・。

但し今回のコースも、「前回よりもナルイ」という私メの事前情報は間違いで、結構きつかった由。

とはいえ、天気にも恵まれたこともありますが、山頂からの期待通りの絶景と、そしてサプライズの“山の神”との遭遇もあったりと、二人共大いに楽しめて、下山後も心地良い疲労感に包まれた、そんな二度目の霧訪山登山でした。

それにしても、この霧訪山。前回のかっとりコースは両小野中学の子供たちが、そして山ノ神自然園は地元下西条の有志の方々が、それぞれ“おらが山”や地元の自然を愛してしっかりと整備し大切にされていることを実感し、感激しました。その恩恵に浸ることが出来て、本当に有難く感じました。

(余談ながら、そうした恩恵を実感すれば、インバウンドであれ、観光地でのゴミは捨てずに自身できちんと持ち帰れる筈なのに・・・)

そして、次回はカタクリの満開の頃、もしくはミツバツツジが咲き乱れる頃に、今回と同じ下西条コースでまた霧訪山に登ってみたいと思います。

地元の係の方はもう帰られた様で、駐車場には誰もおられませんでしたが、

「ありがとうございました!」

お礼を言って、自然園を後にしました。

15年以上、奥さまが大切に育てている蘭のシンビジウム。

昨年は数年ぶりに全部の鉢が、しかもたくさんの花芽を付けて咲いてくれたのですが(第1830話参照)、株が増えすぎて鉢が狭くなってしまって、それに鉢が耐え切れずにひび割れが入って来ていたり、或いは枯れた株も出てきていたので、昨年花が咲き終わった後、一戸建ての頃に毎年庭のメンテナンスを年二回お願いしていた園芸店の同級生の経営するナカツタヤに頼んで、増えすぎた株と鉢の更新をお願いしました。

株には寿命があり、花を何年か咲かせると、その株は寿命を終えて新しい株にバトンタッチして行きながら全体に成長していくそうなのですが、将来を見越して古い株を取って新しい株を残して、全体をダウンサイズしていただくことにしました。

その結果素人目には「やり過ぎでは?」と思えるほど大分スッキリしたので、来年は花は咲かないだろうと思っていました。特に毎年ではなく数年に一度花を付けるミルキーウェイと名付けられたシンビジウムは、昨年は5本も花芽が付いたので、新しい鉢に馴染んで成長するまで、今まで以上に当分は咲かないだろうと思っていました。

シンビジウムは例年だと12月前後に花芽が顔を出し、12月末から1月くらいに咲き始め、昨年は特に長くて6月近くまで咲いていました。

昨年もブログに書いた様に、東京で開催される「世界らん展」に毎年ブースを出展するという華道家の假屋崎省吾氏が、『一般的に蘭は高価というイメージがあるが、咲いている期間がとても長いので、その期間の日数で割れば、花が楽しめる一日当たりのコストで考えると、むしろ他の花よりも安くなる位コスパが良い!』と仰っておられたのですが、まさにその通りなのです。

(それぞれ、花芽が伸びて来た1月末の様子。そして開花した2月7日のミルキーウェイとほころびかけた2月19日のシンビジウム)

さて、今年は花は咲かないだろうと半ば諦めていたシンビジウムでしたが、それぞれ僅か一本ではありましたが、二鉢から花芽が出て来たのです。

そして、3月になって花を立派に咲かせてくれました。しかもミルキーウェイはたった一輪ですが、しっかりと咲いてくれました。

3鉢ともたくさん咲いてくれた昨年と比べると寂しい限りですが、今年の花は諦めていたので、例え一本、僅か一輪とはいえ本当に嬉しく感動モノでした。

一輪だと思っていた「ミルキーウェイ」。それが、また別の花芽が伸びて来て、5月に二輪の蕾を付けてくれました。ガンバレ、ガンバレ!季節外れの花が咲くのを待って日々声を掛けて応援した結果、5月15日に二輪とも見事に咲いてくれました。因みに、最初の一輪はさすがに盛りは過ぎたものの、まだ枯れずに咲いています。

(遅れて出て来た5月6日のミルキーウェイの花芽と二輪とも開花した5月15日の様子)

今年のゴールデンウィーク。会社によっては10連休での大型連休になるところもある中、海外旅行は為替差で高上りになることから、むしろ国内組の大型連休での“安近短”需要が中心で、一方円安効果での海外からのインバウンドも加わって、国内の観光地はどこも大混雑が予想されるとか・・・。

しかし、“毎日が日曜日”の年金生活者としては連休云々は関係無いので、むしろそんな混雑する中にわざわざ出掛ける必要もなく、またGW前半は家内が次女の所に手伝いに行っていて留守だったこともあって、GWはどこにも出掛けずに、まるで“世捨て人”の様に“じっと我慢の年寄り”でありました。

因みにこのGW10日間の松本周辺観光地の込み具合は、地元紙の報道に依れば、松本城への来場者数は45000人で、ピークだった5月4日は天守閣見学の待ち時間が1時間50分だったそうです。但し、これでもコロナ禍前の数にはまだ戻っていないとか・・・。

また、安曇野市の「国営アルプスあづみの公園」堀金・穂高地区(別の大町・松川地区と二ヶ所に分かれています)の入園者数も、チューリップが満開だったことも手伝って54000人だったとのこと。

因みに、この「国営アルプスあづみの公園」は、地元出身だった塩島大氏(後に衆議院議員)が建設省公園緑地課長の時に考案したものです。建設省令では長野県は関東地方と合わせて国営公園は1つと定められており、同エリアでは先に茨木県の「国営ひたち海浜公園」の整備が進む中、大蔵省は計画に難色を示したのですが、当時の竹下登自民党幹事長により、国営公園の配置基準が緩やかになった1990年に安曇野地区の事業が開始され、塩島さんが急逝した後は地盤を引き継いだ村井仁衆議院議員(後に長野県知事)が事業を推し進めたという経緯経過もあって、春のネモフィラや秋のコキアで全国的に有名となった「国営ひたち海浜公園」には知名度では敵わないかもしれません。今ではそんな設立経過を知る人も少なくなっていると思いますが、地元にゆかりのそんな国営公園でもあります。

また上高地では、槍穂高への登山者ばかりでなく、インバウンドでの外国人観光客も目立ち、河童橋周辺は身動きも出来ぬほどの大混雑だったそうです。

その北アルプスや八ヶ岳などへの登山では、長野県内でのGW中の山の遭難は26件と多く、過去10年で最多だったとか。確かに中高年登山者の遭難が多かったのですが、中には蝶ヶ岳で無謀にもアイゼンやピッケルなど冬山装備を持たずに入山して行動不能となった大学生2名が救助されるなど、まるで山を舐めているとしか思えない様なケースもありました。そして、毎日の様にそうした遭難者を病院に運ぶ青い県警ヘリが上空を飛んでいました。

幸いこのGWの間は良い天候に恵まれ、晴れの日が続いたことから、先述の松本城のみならず、日本全国の観光地への人出に繋がったのでしょう。

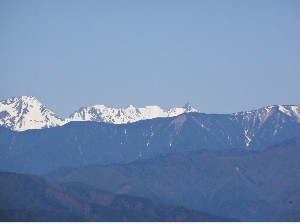

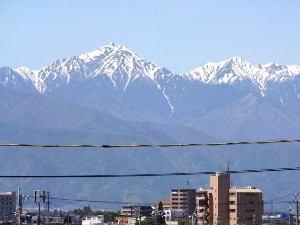

我が家では、前半は30日まで家内が横浜の次女の所に行っていて不在でしたので、唯一27日の父方の伯父の一周忌の法事に一人で茅野に出掛けただけでした。でも快晴の中、朝からマンションから見る、残雪の常念や乗鞍の北アルプスは本当に惚れ惚れする程美しく、眺めていても見飽きることがありません。観光地に行かずとも、自分の部屋から北アの絶景を眺められる幸せをしみじみと噛みしめていました。以前の一戸建てでは、北アの峰々は城山山系に遮られて全く見ることが出来なかったことも、ここに移って2年半ですが、毎日見ても未だ新鮮が消えず、全く見飽きることなど無い理由なのかもしれません。また、例えば真っ白な雪山が少しずつ山肌を現わしていく様子など、空や雲の様子も含めて日々刻刻変化し、一度として同じ風景ではないこともその理由なのかもしれません。

目的は、松本城公園の北西側の、埋の橋近くに在る満開を迎えた筈の藤棚を見ることでした。

内堀に沿って人ごみの中を本丸入口の黒門の方へ歩いて行きます。すると門の外へもずっと天守閣登城への長蛇の列で、「最後尾」の幟を持った係の方が立っておられ、待ち時間90分とのこと。さすがにGWで混雑していました。インバウンドの方も目立ちます。

(右側の写真はGW中ではありませんが、来年閉店する「松本パルコ」の公園通り側前で。パルコで買い物中の家内をコユキと一緒に待って)

大正時代からの洋食レストラン「おきな堂」も行列で40分待ちとか。松本で一番早く咲くその翁堂前の藤棚はもう終わっていました。そば処「野麦」にも観光客の方々(我々地元客は並んでまでは行きませんので)が20人以上の列。伊勢町でも、「そば切り みよ田」も信州味噌ラーメンの「麺匠 佐蔵」もこれまた行列です。そして、公園通りでは普段は行列など見たこともない蕎麦屋さんにも列が出来ていて、いやはやGWでレストランを探すのも大変だと実感した次第・・・。

「例えば真っ白な雪山が少しずつ山肌を現わしていく様子など、空や雲の様子も含めて日々刻刻変化し」と上述した峰々の変化。この最後の写真は、冒頭に掲載したGW前半の4月28日の様子と比べても、常念や乗鞍の雪が次第に融けて黒い山肌が少しずつ大きくなってきている、昨日5月14日の様子です。

先日、城山公園の「憩いの森カフェ」で休憩した時に、頼んだカフェラテのカップが素敵で気に入った家内が、マスターにお聞きすると茅野市在住の陶芸家の作品とか。こちらのカフェではギャラリーも兼ねているのですが、その方の作品は無かったので、ネットで調べてみると茅野市の八ヶ岳の麓に陶芸作品などのギャラリーを兼ねた古民家カフェがあり、紹介記事の写真の中に似た様な器が写っていたので、行ってみることにしました。

家内は、次女の横浜に行っていない時は、ほぼ毎週お義母さんの世話に茅野の実家には行っているのですが、その時だとなかなか時間が取れないからと、その八ヶ岳山麓の古民家カフェでのランチと併せて、街に下って諏訪の角上魚類にも寄って買い物をして来ることを条件に、茅野まで一緒に出掛けることにしました。

その古民家カフェは茅野市湖東(「こひがし」と読みますが、諏訪湖畔ではなく八ヶ岳山麓に拡がるエリアで、国宝土偶“仮面のヴィーナス”が出土した「中ッ原遺跡」も同地区内)にある「陶仙房」という店名。

昭和初期の趣ある農家を改装し、陶器やガラス、漆器、木工など、地元作家の作品を展示しているギャラリーカフェです。陶芸教室なども併設されていて、県外からも訪れるという人気のカフェだそうですが、カフェは金土日しか営業していないとのこと。

初めてなので、ナビに住所をセットして行ったのですが、大体のイメージでは尖石考古館の上の方という認識で、ナビを頼りに車を進めます。

四駆の軽のナビが検索しにくいので家内にナビゲーターを任せ、その案内で走って行くと、何だかだんだん一年前に亡くなった父方の叔父の家の方に近付いて行きます(住所は確かに湖東なのですが)。

曲がるべき道を通り越して、少し走ってUターンして引き返してきたのですが、その途中に間違いなく叔父の家・・・。

「おいおい、ここ叔父の家だってば!」

すると家内曰く、

「そう云えば、この前叔母さんが家のすぐ近くカフェがあって、最近凄く人気みたいだから、一度来てみたら!って言ってた・・・」

そうと知った“After”は、まるで“何ということでしょう!?”でした。

玄関を開けると、土間の様なスペースがギャラリーになっていて、陶器などが並べられていました。

先に、お昼のランチメニューの中から「里山の四季のおにぎりプレート」と「陶仙房の石窯パンプレート」(各1100円)と飲み物(ランチと一緒だと、△50円引きとか)を注文して、待つ間、ギャラリーの展示品を見させていただきました。残念ながら、城山のカフェのカフェラテ用に使っていたカップはここに展示されている作品では無いようです。

サーブされた時に、スタッフの方が料理と食材の説明をしてくれました。

「陶仙房の石窯パンプレート 陶仙房の石窯パン2種とキッシュ、地野菜のプレート」は、石窯で焼いたという自家製パンと、そのパンに付けるのは何とほうずきジャム。そして野菜が入ったキッシュと蓼科千年豆腐という地元の豆腐の厚揚げに素揚げ野菜。汁物にポタージュスープ。そしてデザートにリンゴゼリーも付いています。

タマゴは使ってはいますが肉や魚類は一切使っておらず、ベジタリアン向けの料理とでも言えそうなヘルシーランチです。

「えっ、カンゾウって野山にあるヤブカンゾウですか?」

「はい、庭のその辺りに出ています。新芽が食べられるんです。」

と、窓から見える庭や畑を指して教えてくれましたが、全く知りませんでした。ヤブカンゾウ(或いはノカンゾウ)は野山や畑や道路の脇など、それこそどこにでもある雑草で、夏頃、ユリに似たオレンジ色の花を咲かせます。お浸しは、何となく“匂いの無いニラ”とでも言えそうなシャキシャキした食感で、家内は美味しいと言っていました。それにしても、誰にも見向きもされないあの道端のヤブカンゾウとは・・・。一つ勉強になりました。

まぁ、ハーブが日本でブームになる前に、フランスで“春告げ草”として人気のハーブの種を取り寄せて植えたら、日本でもそこら中に生えている西洋タンポポだったという逸話を、ハーブ研究家の女性の方が書かれたエッセイで昔読んだことがありますが、うーん、そんなものかもしれませんね。

(「陶仙房」に向かうアプローチ脇のヤブカンゾウの群生。ここのを採ったのではないと思いますが、それこそそこら中に普通に生えています)

昔はどこの農家でも厳冬期に春からの農作業での“お小昼”用に凍り餅を作っていましたが、この凍み大根は我が家では見たことがありませんでしたが、茅野では一般的だったようで、こちらも野菜が無い時の保存食なのでしょう。大根は凍らせることで細胞が破壊され、煮ると生よりも味が滲み易くなります。いずれも、茅野が全国的に知られる寒天の産地の様に、冬の寒さを活かして江戸の昔から伝えられてきた、云わば“フリーズドライ”食品です。凍み大根は、いずれも自家製というほうずきジャムなどと一緒に店内でも販売されていました。

「陶仙房」のランチプレートはどちらも見た目以上のボリュームで、結構お腹が一杯になりましたが、県外からの方々も含めどうやら「おにぎりプレート」の方が人気の様でした。

食後のドリンクに選んだのは、私が陶仙房石窯焙煎というオーガニック豆 の浅煎りコーヒー、家内がアッサムティー(ポット)で、暫しのんびりした時間を過ごすことが出来ました。

それにしても、蓼科がいくら人気の別荘地とはいえ、街中からは結構離れたこんな田舎の集落の中に、県外からも訪れるという人気のカフェが在る、しかも叔父の家とは目と鼻の先だったなんて・・・大いに驚いた“発見”でした。

今度、叔父のお墓にお線香をあげがてら、また「陶仙房」に来ようと思います。